Paris, ein Fest fürs Leben – was für eine fête! Beim Halbfinale waren die Mädchen und ich in Paris und haben miterlebt, wie tausende von Franzosen sangen, spontan neue Lieder kreierten und dazu auf der Straße tanzten. Und ich hatte meine eigene, ganz persönliche fête, denn nach 32 (!) Jahren habe ich meine Pariser Freunde wiedergesehen. Und die Mädels staunten wie schnell Franzosen sprechen und fragten immer: „Wer war der ohne Haare?“ Als ich ihnen Fotos zeigte, die wir am späten Abend alle noch austauschten, von dem Freund damals, staunten sie nicht schlecht. Für mich hatte er sich erstaunlicherweise gar nicht verändert, derselbe Typ, bloß ohne Haare, für die Mädchen, nunja schon. Ich habe zwei Jahre in Paris gelebt und war danach immer wieder dort, mindestens einmal im Jahr, habe gestaunt, wie die Stadt sich kontinuierlich verändert, die Szene weiterzieht, bis ich selbst schon lange nicht mehr dazu gehörte, zur Szene. Und zu Paris. Aber deshalb muss ich trotzdem nicht in Sack und Asche durchs 16. und ähnliche Arrondissements spazieren. Mais non, la vie continue. Wir wohnten also bei einer waschechten Pariserin, die einer der Autorinnen des fast gleichnamigen Buches hätte sein können, „How to become a Parisienne“ das von der typischen Pariserin handelt und das ich mit großem Vergnügen gelesen habe. Unsere Wohnung ganz oben, über schmale Stiegen erreichbar, mit Blick über die Dächer von Belleville und die Umgebung. Die Unterkunft war genauso wie ich mir eine Wohnung einrichten würde, wenn ich in ihrem Alter wäre, um die Dreißig, voller Energie, Neugier auf die Zukunft und Lust aufs Leben. (ok, das hat sich bis heute nicht geändert, bis auf, nunja, das Alter). Filmplakate an den Wänden, kleine und große Dosen und Schalen mit Krimskrams, Fotos und Bilder, Vasen in allen Größen mit und ohne Blumen, eine Gitarre und ein an der Wand aufgehängtes Cello, unzählige Bücher über Regie und Film im Regal, darunter Bücher von Hannah Arendt und Hitchcock und Simone de Beauvoir und vielen Intellektuellen und Philosophen – viele der Bücher besitze ich selbst und hätte mich am liebsten sofort an einen Tisch gesetzt, wie früher eine Zigarette angezündet, Rotwein getrunken und mit meiner Vermieterin diskutiert….dazu französische und ein paar deutsche als auch amerikanische Filme, darunter viele aus dem Dokumentarbereich, die ich mir alle am liebsten sofort hintereinander angeschaut hätte. Die Mädchen liebten diese Wohnung genauso wie ich und als sie schliefen, setze ich mich auf den herrlichen Sessel im 60ies Stil, lehnte mich an das Hundekissen, das sich auf diesem befand und schaute in den rotumwölkten Pariser Abendhimmel und war – glücklich. Ein bisschen wie früher, wie vor dreißig Jahren. Formidable!

Paris, ein Fest fürs Leben – was für eine fête! Beim Halbfinale waren die Mädchen und ich in Paris und haben miterlebt, wie tausende von Franzosen sangen, spontan neue Lieder kreierten und dazu auf der Straße tanzten. Und ich hatte meine eigene, ganz persönliche fête, denn nach 32 (!) Jahren habe ich meine Pariser Freunde wiedergesehen. Und die Mädels staunten wie schnell Franzosen sprechen und fragten immer: „Wer war der ohne Haare?“ Als ich ihnen Fotos zeigte, die wir am späten Abend alle noch austauschten, von dem Freund damals, staunten sie nicht schlecht. Für mich hatte er sich erstaunlicherweise gar nicht verändert, derselbe Typ, bloß ohne Haare, für die Mädchen, nunja schon. Ich habe zwei Jahre in Paris gelebt und war danach immer wieder dort, mindestens einmal im Jahr, habe gestaunt, wie die Stadt sich kontinuierlich verändert, die Szene weiterzieht, bis ich selbst schon lange nicht mehr dazu gehörte, zur Szene. Und zu Paris. Aber deshalb muss ich trotzdem nicht in Sack und Asche durchs 16. und ähnliche Arrondissements spazieren. Mais non, la vie continue. Wir wohnten also bei einer waschechten Pariserin, die einer der Autorinnen des fast gleichnamigen Buches hätte sein können, „How to become a Parisienne“ das von der typischen Pariserin handelt und das ich mit großem Vergnügen gelesen habe. Unsere Wohnung ganz oben, über schmale Stiegen erreichbar, mit Blick über die Dächer von Belleville und die Umgebung. Die Unterkunft war genauso wie ich mir eine Wohnung einrichten würde, wenn ich in ihrem Alter wäre, um die Dreißig, voller Energie, Neugier auf die Zukunft und Lust aufs Leben. (ok, das hat sich bis heute nicht geändert, bis auf, nunja, das Alter). Filmplakate an den Wänden, kleine und große Dosen und Schalen mit Krimskrams, Fotos und Bilder, Vasen in allen Größen mit und ohne Blumen, eine Gitarre und ein an der Wand aufgehängtes Cello, unzählige Bücher über Regie und Film im Regal, darunter Bücher von Hannah Arendt und Hitchcock und Simone de Beauvoir und vielen Intellektuellen und Philosophen – viele der Bücher besitze ich selbst und hätte mich am liebsten sofort an einen Tisch gesetzt, wie früher eine Zigarette angezündet, Rotwein getrunken und mit meiner Vermieterin diskutiert….dazu französische und ein paar deutsche als auch amerikanische Filme, darunter viele aus dem Dokumentarbereich, die ich mir alle am liebsten sofort hintereinander angeschaut hätte. Die Mädchen liebten diese Wohnung genauso wie ich und als sie schliefen, setze ich mich auf den herrlichen Sessel im 60ies Stil, lehnte mich an das Hundekissen, das sich auf diesem befand und schaute in den rotumwölkten Pariser Abendhimmel und war – glücklich. Ein bisschen wie früher, wie vor dreißig Jahren. Formidable!

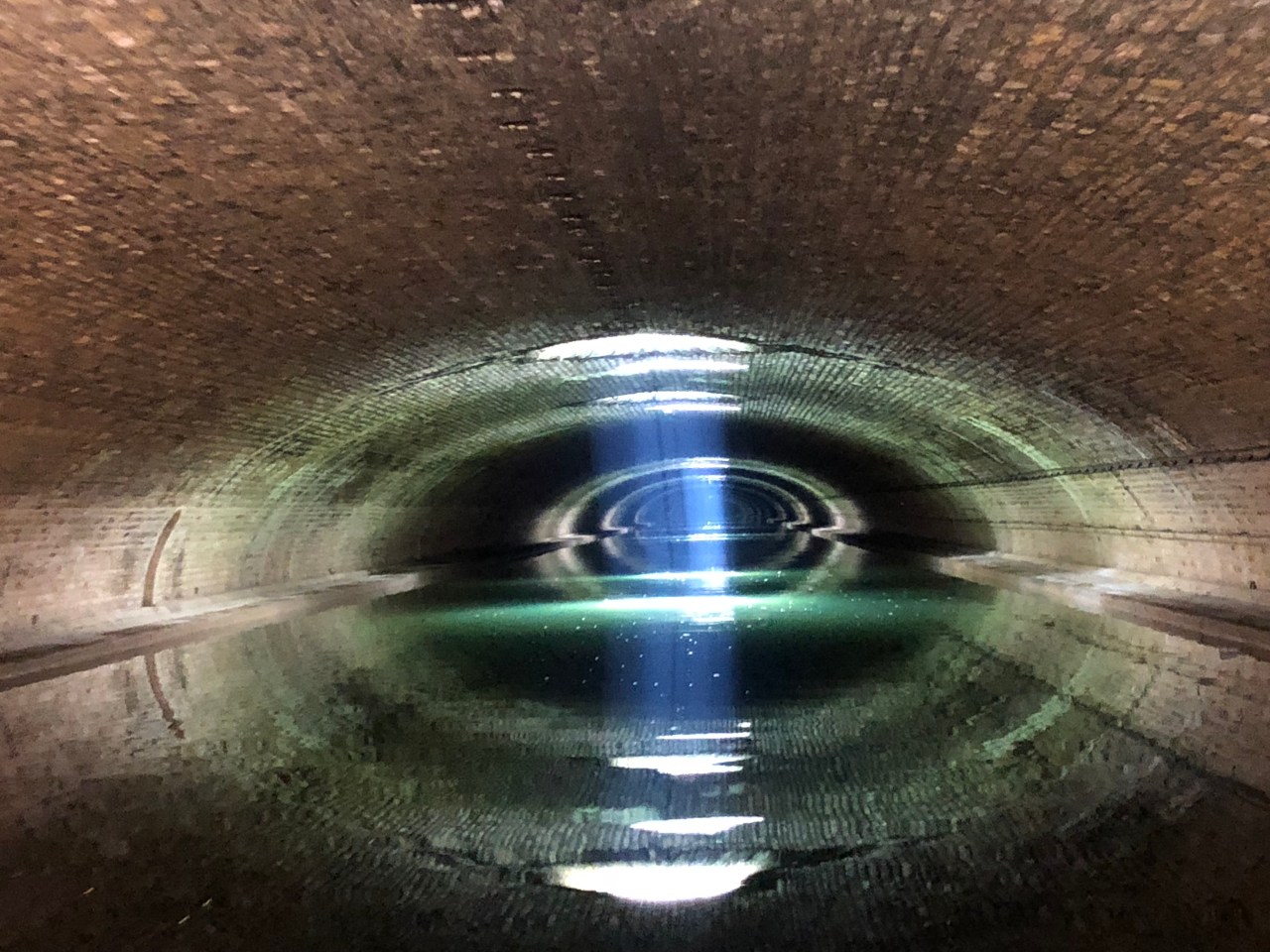

Morgens joggte ich am Kanal, denn die Wohnung befand sich unweit des Canal St. Martin beim Parc de la Vilette. Ich lief vorbei an unzähligen Parisern, alt und jung, die am Ufer Tai Chi absolvierten und Badenden, die sich in der neuen Badeanstalt im Kanal erfrischten. Aufgrund der Hitze haben Antonia, Helen und ich soviel wie möglich am und auf dem Wasser gemacht und voll und ganz von „Paris plage“ profitiert. Von Liegestühlen und Rasenflächen. Kunstaktionen und – ganz herrlich – Wassersprenklern am Ufer der Seine. Mindestens genauso erfrischend war die Fahrt AUF dem Canal St Martin zum Parc de la Vilette, denn die ging durch acht Schleusen – und wir saßen vorne…

Danach ging es per Bahn in die Normandie. Dort wartete ein Auto auf uns.

Mein „französisches“ Herz schlägt für die Provence, für die Gegend zwischen Marseille und Toulon, das wird sich auch nicht ändern, aber ich wusste gar nicht mehr, wie schön auch der Norden Frankreichs ist. Zumal bei diesem Wetter: der Himmel blaut und die Sonne sonnt, und das jeden Tag. Wir wohnen mitten auf dem Land, zwischen Honfleur und Trouville, in einem Haus, das 300 Jahre alt ist und in das wir uns sofort verliebt haben.

Das Haus gehört einem französischen Paar, die ihre Farm ein paar hundert Meter entfernt haben und wir wurden mit selbst gemachter Aprikosentarte und Quittengelee begrüßt. Helen empörte sich darüber, dass die Franzosen einen sogar auf Straßenschildern zum Saufen auffordern: „Da steht schon wieder: ‚sauf…‘ (ok, ich habe sie irgendwann aufgeklärt…). Die Strände sind gigantisch breit, und an manchen ist das Wasser manchmal einfach weg. Ebbe halt. Da wir aber baden wollen, ziehen wir die Strände vor, an denen die Ebbe kaum spürbar ist.

Das Haus gehört einem französischen Paar, die ihre Farm ein paar hundert Meter entfernt haben und wir wurden mit selbst gemachter Aprikosentarte und Quittengelee begrüßt. Helen empörte sich darüber, dass die Franzosen einen sogar auf Straßenschildern zum Saufen auffordern: „Da steht schon wieder: ‚sauf…‘ (ok, ich habe sie irgendwann aufgeklärt…). Die Strände sind gigantisch breit, und an manchen ist das Wasser manchmal einfach weg. Ebbe halt. Da wir aber baden wollen, ziehen wir die Strände vor, an denen die Ebbe kaum spürbar ist.

Fahren am Abend zum Essen oder bummeln (ja, bum-meln, Mädchen machen sowas, das heißt, man streift ohne Ziel durch einen alten Ort, durch unbekannte Gassen, an alten Fachwerkhäusern vorbei, beißt abwechselnd in eine tartelette citron oder eine aus unverschämt dunkler Schokolade, am besten beides gleichzeitig, geht wortlos und in absoluter Einvernehmung, höchstens mit Blickkontakt: klar, rein da, könnte spannend sein – in einen der kleinen Läden, schaut, nimmt in die Hand,probiert an, kichert und gleich in den nächsten…).

Außer in Honfleur. Da ist alles etwas anders. Da sitzen wir am Wasser und speisen genüsslich ein Mehr-Gänge Menu am Abend. Weil es so einladend ist, weil der Moment nichts anderes zugelassen hat. Weil es sein musste. Und vielleicht auch, weil das Licht gerade so fantastisch war. Aber wir Drei waren uns einig: Ja, hier mussten wir bleiben. Und speisen.

Um am nächsten Nachmittag zurückzukehren und meinen „Meister“, meine Ikone aufzusuchen. Satie! Antonia und Helen kamen stillschweigend mit, eher aus Gefälligkeit denn aus Lust. Um dann umso erstaunter zu sein. Denn Eric Satie hat sich einiges einfallen lassen, um seine Gäste in Staunen zu versetzen, zu berühren und zu amüsieren.

Mit Kopfhörern ging es durch sein Haus, vorbei an sprechenden Fotos, magisch, wie von selbst spielenden Klavieren, merkwürdigen Kreaturen, die sich plötzlich auf einen zu bewegten, Phantasiegestalten, Zimmern, die je nach Tageszeit und Laune Saties ihre Stimmung und Musik wechselten, dunklen Treppen, die ins Nichts zu führen schienen und schließlich einem Karussell, mit eigens erfundenen Instrumenten, das, sobald man sich daut einen der Medizinbälle setze und in die Pedale trat, Musik ertönen ließ. Wir lachten und staunten, und ich dachte an Eric Saties Spruch, der von sich sagte, er sei kein Komponist, ich sei ein Phonetiker, der Laute erfindet und der die Menschen zum Staunen bringen und amüsieren möchte. Das klingt ganz nach einem Franzosen. Und nach Frankreich. Merci, les bleus!

(Am Sonntag kommt dann das nächste Kapitel der Reise. Mit der Fähre setzen wir über nach – England. Um in London der Queen zuzuwinken, oder naja, zumindest einen kurzen Blick auf die Gemächer zu werfen…und um festzustellen, ob fish&chips genauso glücklich machen wie französische Törtchen… :)

Albanien. Dorthin sollte die Drehreise für Arte Re gehen. Denn dort, in Albanien, fließt der letzte wilde Fluss Europas, die Vjosa. Und an diesem Fluss soll ein Staudamm gebaut werden, der dieses Naturphänomen zerstören würde. Kurzes Nachdenken. Albanien. Hm. Gehört zu den Balkanstaaten. Irgendwo bei Serbien. Um ehrlich zu sein: Von Albanien kannte ich bisher Folgendes: a) den schrägen Reiseführer namens „Molwanien“, b) eine Szene in einem US-Film, indem ein unbedeutendes Land namens Albanien für einen Witz herhalten musste, d) die Mafia und e) die Blutrache. Zusammengefasst ein ziemlich trübes und nichtssagendes Bild. Irgendwann saßen wir im Flieger nach Tirana. Eigentlich. Doch der Flug hatte Verspätung und unser Anschlussflug war längst in der Luft. Also hockten wir, Matthias, Sebastian und ich auf dem Flughafen von Istanbul herum, unser Gepäck war wo auch immer. Niemand sprach mit uns. Stunden später wurden uns Tickets rübergereicht für einen Weiterflug am nächsten Morgen. Wortlos. Jemand schob uns in eine weitere Warteschlange. Dort deutete man uns, sich zu setzen. Und zu warten. Irgendwann wurden unsere Namen aufgerufen. Um uns dann, erneut wortlos, in einen Lieferwagen zu verfrachten. Und so wurden wir durch Istanbul kutschiert. Wortlos durch die Nacht. Irgendwann hielt der Lieferwagen und der Fahrer öffnete die Tür. Anscheinend sollten wir hier die Nacht verbringen. Inzwischen war es 22Uhr. Um 2 .30Uhr sollten wir wieder geweckt werden. Zur Rückfahrt zum Flughafen. Und irgendwann am Vormittag Ankunft in Tirana. Was wir uns alle Drei in dem Moment gewünscht hatten, war, das jemand mit uns spricht, uns nicht wie Vieh behandelt. Wir fühlten uns jämmerlich und müde und wussten, gleich nach der Ankunft ginge es im Mietwagen weiter, zwei Stunden Richtung Norden, nach Shokdar in Albanien. in wo? Ja, genau, in einem Land, über das ich mittlerweile wusste, dass es dort mehr als 200.000 Bunker gibt, die wie kleine Pilze aussehen, dass die Menschen dort bis vor dreißig Jahren gelebt haben wie die Bevölkerung Nordkoreas heute, unter einer Diktatur und völlig abgeschottet von der Welt und dass Albanien noch immer zu einem der ärmsten Länder Europas zählt.

Albanien. Dorthin sollte die Drehreise für Arte Re gehen. Denn dort, in Albanien, fließt der letzte wilde Fluss Europas, die Vjosa. Und an diesem Fluss soll ein Staudamm gebaut werden, der dieses Naturphänomen zerstören würde. Kurzes Nachdenken. Albanien. Hm. Gehört zu den Balkanstaaten. Irgendwo bei Serbien. Um ehrlich zu sein: Von Albanien kannte ich bisher Folgendes: a) den schrägen Reiseführer namens „Molwanien“, b) eine Szene in einem US-Film, indem ein unbedeutendes Land namens Albanien für einen Witz herhalten musste, d) die Mafia und e) die Blutrache. Zusammengefasst ein ziemlich trübes und nichtssagendes Bild. Irgendwann saßen wir im Flieger nach Tirana. Eigentlich. Doch der Flug hatte Verspätung und unser Anschlussflug war längst in der Luft. Also hockten wir, Matthias, Sebastian und ich auf dem Flughafen von Istanbul herum, unser Gepäck war wo auch immer. Niemand sprach mit uns. Stunden später wurden uns Tickets rübergereicht für einen Weiterflug am nächsten Morgen. Wortlos. Jemand schob uns in eine weitere Warteschlange. Dort deutete man uns, sich zu setzen. Und zu warten. Irgendwann wurden unsere Namen aufgerufen. Um uns dann, erneut wortlos, in einen Lieferwagen zu verfrachten. Und so wurden wir durch Istanbul kutschiert. Wortlos durch die Nacht. Irgendwann hielt der Lieferwagen und der Fahrer öffnete die Tür. Anscheinend sollten wir hier die Nacht verbringen. Inzwischen war es 22Uhr. Um 2 .30Uhr sollten wir wieder geweckt werden. Zur Rückfahrt zum Flughafen. Und irgendwann am Vormittag Ankunft in Tirana. Was wir uns alle Drei in dem Moment gewünscht hatten, war, das jemand mit uns spricht, uns nicht wie Vieh behandelt. Wir fühlten uns jämmerlich und müde und wussten, gleich nach der Ankunft ginge es im Mietwagen weiter, zwei Stunden Richtung Norden, nach Shokdar in Albanien. in wo? Ja, genau, in einem Land, über das ich mittlerweile wusste, dass es dort mehr als 200.000 Bunker gibt, die wie kleine Pilze aussehen, dass die Menschen dort bis vor dreißig Jahren gelebt haben wie die Bevölkerung Nordkoreas heute, unter einer Diktatur und völlig abgeschottet von der Welt und dass Albanien noch immer zu einem der ärmsten Länder Europas zählt.